丙烯酸聚氨酯涂层自然与实验室试验结果对比分析

(来源:买化塑)

苏少燕 1,2,张洪彬 1 ,汪凯蔚 1,2*,蔡亲能 1

(1. 工业和信息化部电子第五研究所, 广州 511370; 2. 广东省电子信息产品可靠性技术重点实验室,广州 511370)

摘要

本文基于南海西沙自然环境试验与紫外/中性盐雾循环试验结果,通过失光率、色差、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱分析研究涂层老化变化规律,对比分析丙烯酸聚氨酯迷彩涂层在老化过程中的微观形貌变化及其基团变化,探讨涂层在两种试验方式下的老化差异,推测出丙烯酸聚氨酯迷彩涂层在西沙自然环境试验中主要因树脂降解导致的面漆粉化,在紫外/冷凝-盐雾循环试验中的主要老化因素是光氧老化和高温氧化。

关键词

丙烯酸聚氨酯涂层;自然环境试验;实验室加速循环试验;老化

引言

防护涂层作为电子装备最主要的防护手段之一,是决定电子装备性能优劣的关键因素,随着电子装备服役区域不断扩大,服役环境条件愈加复杂多变,防护涂层优劣对电子装备的防护影响更加突出,因此,掌握电子装备防护涂层在典型环境下的环境适应性底数并作为电子装备设计依据,是研制“好用、耐用、实用”电子装备的前提。

丙烯酸聚氨酯涂层既有附着力强、漆膜坚硬、光亮特点,又有优异的耐水性、耐潮性、耐候性,适用于飞机、车辆、船舶、机电、机械及钢结构等高性能的装饰和保护。其在使用过程中会容易受到太阳辐射、湿度、氧气、温度、盐雾、霉菌等气候因素的综合影响而发生老化,比如太阳光中的紫外线能够激发大分子中的化学键,使其发生断裂。涂层在持续长时间的高温和高湿环境中,有机材料表面容易形成水膜,水分连同腐蚀因子能渗入有机材料内部,加速材料的老化等等。目前研究环境因素对防护涂层性能影响的方法主要有实验室环境试验和自然环境试验[1-3]。马志平等使用紫外光人工加速老化的方法研究了聚酯粉末涂料的老化过程,通过扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)、X 射线光电子能谱分析(XPS)和红外光谱跟踪涂层老化过程羰基指数的变化,研究了聚酯粉末涂料在老化过程中涂层的形貌改变以及基团变化,探讨涂层老化的机理[4]。张洪彬等采用扫描电子显微镜(SEM)和衰减全反射-傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)分析了涂层在西沙、江津、敦煌 3 个不同环境下的表面微观样貌及分子结构的变化,采用电化学阻抗谱(EIS)研究了不同环境对涂层屏蔽性能的影响 [5, 6]。

本文基于南海西沙自然环境试验与紫外/中性盐雾循环试验结果,通过失光率、色差、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱分析研究涂层老化变化规律,对比分析丙烯酸聚氨酯迷彩涂层在老化过程中的微观形貌变化及其基团变化,探讨涂层在两种试验方式下的老化差异,推测出丙烯酸聚氨酯迷彩涂层在西沙自然环境试验中主要因树脂降解导致的面漆粉化,在紫外/冷凝-盐雾循环试验中的主要老化因素是光氧老化和高温氧化。

1 试验站气候特点

以西沙为代表的南海具有高温、高湿、高盐雾、强辐射(三高一强)的气候特点。全年平均气温为 27.7 ℃,相对湿度为 78 %,年总辐射量为(6 520.6~ 7 009)MJ/m 2 ,年降雨量为 1 850 mm,年润湿时间为 4 475 h,年平均盐雾沉降率为 3.25 mg/ (100 cm2 ·d),主要出现在 11 月 至次年 1 月之间。

从多年积累的岛礁装备使用经验总结,相对于内陆或沿海环境条件,南海岛礁环境中的三高一强的环境条件导致装备在服役过程中暴露出一系列的腐蚀与老化等环境适应性问题,严重影响装备功能的正常发挥,并大大增加装备使用阶段的维护与维修保障经费。

2 试验样品

铝合金基材表面阳极氧化后涂锌黄丙烯酸聚氨酯底漆和丙烯酸聚氨酯迷彩面漆,涂层干膜总厚度为(40 ~ 60)μm。

3 试验方法

3.1自然环境试验

参照 GB/T 9276-1996《涂层自然气候暴露试验方法》对该样品进行西沙户外暴露试验,试验周期分为 1 个月、 3 个月、6 个月、9 个月、12 个月、18 个月、24 个月、 30 个月和 36 个月。每个周期进行外观检查、光泽、色差等检测,同时针对关键节点进行微观分析。本文针对 6 个月、12 个月、24 个月和 36 个月的试验结果进行分析和讨论。

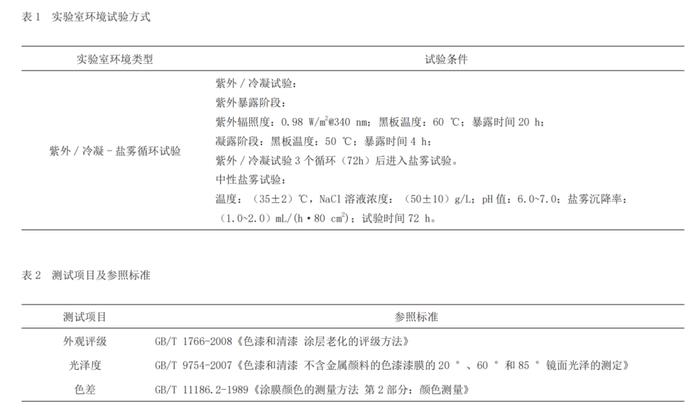

3.2实验室加速试验

根据西沙气候环境特点,考虑影响涂层主要环境因素包括:腐蚀介质、湿热、太阳辐射尤其是紫外光对涂层老化的影响。为更好模拟西沙环境对涂层的影响,本项目组综合考虑西沙环境因素及其极值、作用时间、作用方式及循环特点等,确定实验室试验条件的主要施加参数及其量值、环境试验时间比例、环境试验循环方式等。设计出表 1 实验室试验条件。

3.3测试项目及标准

试验过程中测试项目及标准见表 2。

4 结果与讨论

4.1 外观检查

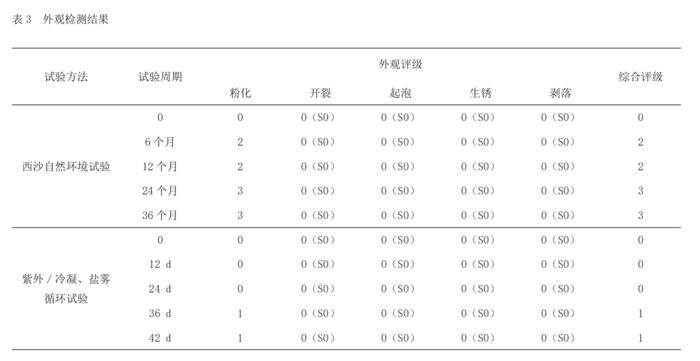

丙烯酸聚氨酯防护涂层自然与实验室试验老化单项评级和综合评级见表 3。由表 3 可知,丙烯酸聚氨酯防护涂层在西沙户外主要老化是失光、变色和粉化,无开裂、起泡、生锈、剥落等失效现象。在西沙户外暴露 12 个月后,表面明显变色、失光,中等粉化,粉化 2 级,综合评级为 2 级;暴露 24 个月后,较严重失光,失光等级 3 级,变色等级 3 级,明显粉化,粉化等级达 3 级,综合评级为 3 级;相对于 24 个月,暴露 36 个月变化不大,综合评价仍然是 3 级。

实验室紫外/冷凝-盐雾循环试验主要老化现象也是失光、变色和粉化为主,无开裂、起泡和剥落失效现象。循环试验 36 天以后,出现粉化 1 级,综合评级为 1 级;循环试验 42 天后,综合评级为 1 级。

4.2 失光率和色差

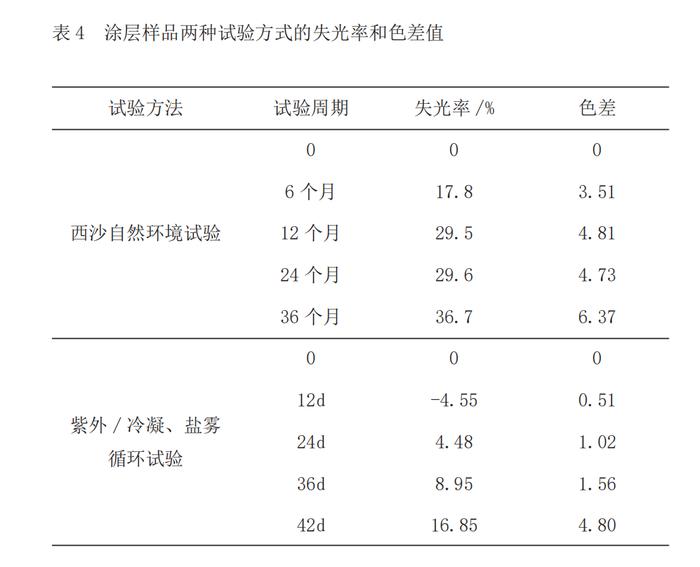

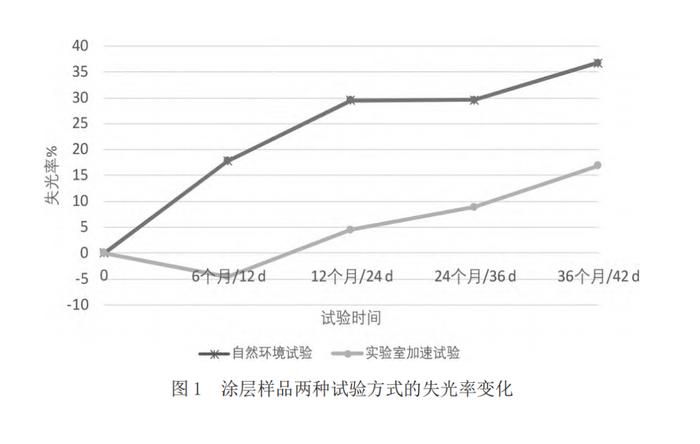

表 4 为样品西沙自然环境试验和实验室试验的失光率和色差变化情况。

如图 1 所示,丙烯酸聚氨酯迷彩漆涂层在西沙环境中,失光率变化明显,试验 6 个月失光率达 17.8 %,失光等级 2 级;试验 24 个月失光率达 36.7 %,失光等级 3 级。在实验室试验过程中,涂层样品试验 12 天时,失光率为负值,推测由于涂层树脂开始有一个继续固化和稳定过程,在试验初始紫外光照时间不长,涂层面漆未被破坏情况下,样品经过盐雾喷洗后,涂膜表面吸水和进一步固化后,表面更加平整光亮,所以出现失光率下降现象;随着试验进行,紫外光照和盐雾连续作用下,涂层失光率不断升高,试验 42天后,失光率为 16.8 %,失光等级为 2 级,相当于西沙户外暴露 6 个月,也说明西沙“三高一强”的环境特点对丙烯酸聚氨酯涂层的影响更为显著,树脂降解过程更为强烈。

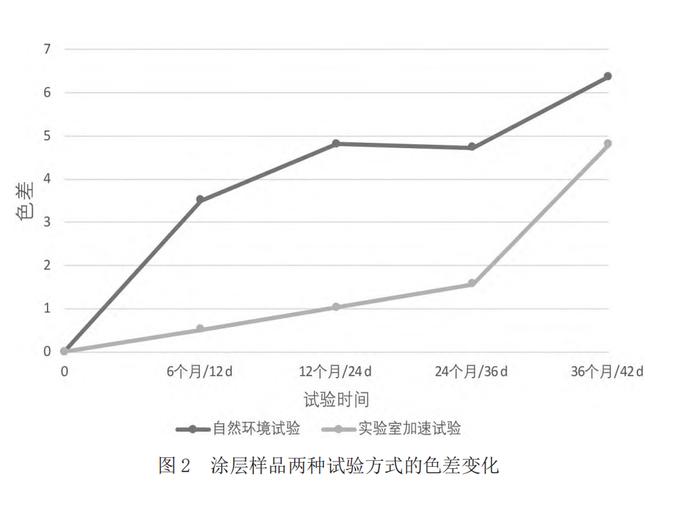

如图 2 所示,丙烯酸聚氨酯迷彩漆涂层在西沙环境中,色差变化较明显,试验 6 个月色差值 3.51,色差等级为 2 级;试验 12 个月, 色差等级为 2 级;试验 36个月,色差明显变化,色差等级为 3 级。相对自然环境试验,实验室试验 36 天,色差值为 1.56,属于很轻微变色;试验 42 天后,色差值达 4.8,色差等级为 2 级,相当于西沙户外 12 个月变化情况。

4.3微观形貌分析

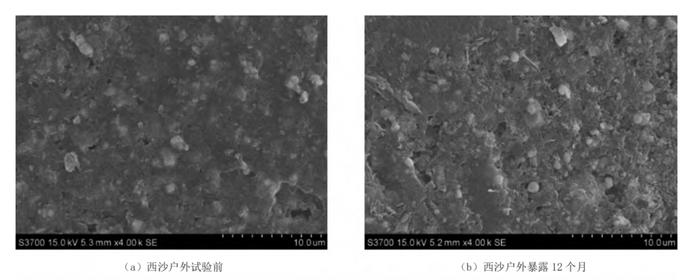

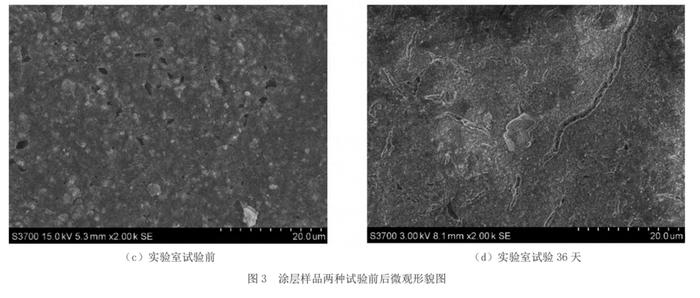

图 3 是放大 2 000倍后的微观形貌图。

如图 3(a)和图 3(b)所示,对比试验前后,试验前样件表面致密、平整、连续,暴露 12 个月后,涂层出现凹凸不平、微孔,粗糙,并出现明显的整体性的微孔增多现象。可见,该涂层西沙户外试验后微观形貌主要现象为表面粗糙度变大,微孔增多现象。

如图 3(c)和图 3(d)所示,实验室加速循环试验初始,样件表面平整,有部分微孔是由于涂装过程中涂层表面大颗粒颜料脱落导致,但树脂对颜料的包裹较优,涂层表面连续。试验 36 天后,涂层表面出现裂纹,这是由长时间的紫外光老化和盐雾交替影响而产生的。

4.4 红外光谱分析

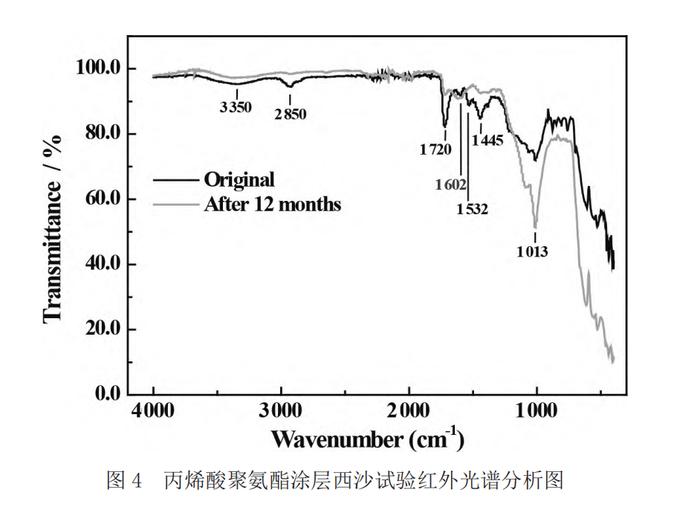

本项目采用傅里叶变换衰减全反射红外光谱法对(a)西沙户外试验前(c)实验室试验前图 3 涂层样品两种试验前后微观形貌图(b)西沙户外暴露 12 个月(d)实验室试验 36 天涂层老化过程进行分析,由图 4 可知,经过 12 个月户外暴露后表明 -CH2- 基团发生裂解,表明经过 12 个月西沙户外老化后,防护涂层中 -CH2- 长链发生部分断裂,涂层固化基团氨基甲酸酯发生断裂形成 -NH2 和羧酸基团,聚氨酯成分较少、树脂降解导致的面漆粉化。

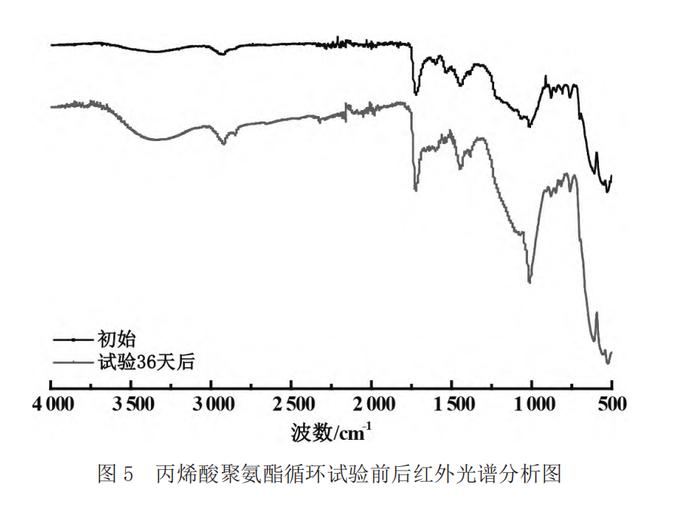

如图 5 所示,在实验室试验过程中,对比初始样件和试验 36 天后的红外光谱分析结果,3 300 cm-1处的 -NH 和 -OH 振动吸收峰增强,同时 1 020 cm-1和 1 710 cm-1 处的 C-O 和 C=O 振动吸收峰增强,说明涂层在试验过程中涂层出现光氧老化或高温氧化,导致含氧基团增多。

5、结语

根据丙烯酸聚氨酯迷彩漆西沙自然暴露试验和实验室紫外/冷凝-盐雾循环试验结果,总结以下几点结论:

1)在大气暴露试验和紫外/冷凝-盐雾循环试验过程中,丙烯酸聚氨酯迷彩漆涂层样件的老化现象主要是失光、变色和粉化。该涂层在西沙自然环境试验 3 年老化程度明显比实验室试验 42 天严重。

2)从微观形貌分析推测,丙烯酸聚氨酯迷彩漆涂层在西沙自然暴露试验后微观表象是微孔增多,表面粗糙度增大,而紫外/冷凝-盐雾循环试验后的表象是涂层表面发生裂纹。

3)从红外光谱分析推测,丙烯酸聚氨酯迷彩漆涂层西沙自然暴露试验后,涂层固化基团氨基甲酸酯发生断裂形成-NH2 和羧酸基团,聚氨酯成分较少、树脂降解导致的面漆粉化。而紫外/冷凝-盐雾循环试验后的主要老化是光氧老化或高温氧化。

来源: 环境试验